1946年6月,也就是玛莎·盖尔霍恩(1908-1998)抵达的几个月前,她的话剧正在伦敦大获成功。这完全出乎她的意料。终究,这部脚本最后不外是一个感动的念头,只是朋友了她,让她将之付诸笔端。正在此之前,这位38岁的女做家从未涉脚过脚本写做,也没有这种筹算。她颁发过一些长篇和短篇小说,但她起首是一名果断的旧事记者。盖尔霍恩热爱旧事事业,由于旧事总能带给她“见识和进修新事物的机遇”。更主要的是,她有着强烈的感,要通过报道社会的不公。 1941年,和事正紧,同事约翰·多斯·帕索斯的一番言论激愤了盖尔霍恩,由于他正在伦敦的国际笔会大会上暗示,做家不应当正在这个时代继续写做。对此,盖尔霍恩正在一封写给出书商麦克斯·珀金斯(Max Perkins)的信中地辩驳道:“只需一个做家还有一丝怯气,他就该当正在任何时代都写做。世界越蹩脚,做家就越该当勤奋创做,由于即便做不了什么扶植性的事,来让这个世界更适合人们糊口,或是削减的和笨笨,他至多能够记实。除他之外,没有人会做这件事,但这又是一件必需完成的使命。对那些遭到的人来说,这是他们独一可以或许希望的复仇:有人会地记实下他们的。”盖尔霍恩不是一般意义上那种客不雅中立的记者,相反,她的文章从来都概念明白、立场明显、满怀关心。她的报道既是对人类的动情描画,也是一种的。对她而言,旧事报道是教育那些位高权沉之人的一种手段。盖尔霍恩为人们的悲遇和者对的沉沦愤愤不服,恰是正在这个动荡的和平年代,她找到了她的:疆场记者。她后来写道:“若不是身处和平那遍及的混沌中,我小我的无序便无处安放。”做为疆场记者,她常年随军奔赴火线。从西班牙内和到越南和平,再到1989年美军入侵巴拿马,她的报道从未缺席,但第二次世界大和一直是她关心的核心。盖尔霍恩是这场和平最的记实者之一,此外,她仍是女性疆场记者的,正在这个几乎全由男性的范畴,她的存正在有着极为特殊的意义。她的成绩不只要归功于她杰出的写做能力,还得益于她无尽头的猎奇心、怯气和精采的社交能力。她很是长于倾听,即即是正在炸毁的地下室或是泥泞的地步间,伴着廉价的威士忌和来自五六个分歧国度的士兵用英语、德语或法语人多口杂地聊天,她也乐正在此中。同样是这份猎奇心,让她正在1936年的圣诞节和欧内斯特·海明威走到了一路。他们是正在基韦斯特的一间酒吧里偶尔相遇的,其时她正和母亲正在那里度假。一全国战书,一个“身段高峻、不修容貌,穿戴皱巴巴、沾着污渍的白短裤和白衬衫的汉子”坐正在了她对面。她兴起怯气和这位她敬慕的做家扳话起来。他外表肮脏,其时已取第二任老婆成婚,但这没能障碍他们把谈话变成一场调情。这种关系很快便更进一步。1940年,海明威取老婆离婚,和盖尔霍恩步入了婚姻的。玛莎·盖尔霍恩出生于圣易斯,有一半血统。她的父亲是一名德裔妇科大夫,有着犹太血统的他为了反犹从义的海潮移居美国;母亲则来自上流社会,是一位出名的女权从义者,仍是美国总统夫人埃莉诺·罗斯福的伴侣。盖尔霍恩后来常常提到,父母正在这段婚姻中的地位是平等的,这种耳濡目染也间接导致了她取海明威婚姻的分裂。她的童年很优渥,接管的是私立学校的教育,还常去欧洲旅行。长大后,盖尔霍恩成功升入距离不远的布林莫尔女子学院(Bryn Mawr College),但她很快就发觉那里令人梗塞的空气和部的家乡别无二致——终其终身,她最害怕的即是无聊。年轻的盖尔霍恩于是中缀了学业,踏上了记者之。她正在几家工做过,还正在巴黎糊口过一段时间,和海明威相遇时,这位活跃的年轻人已然成为其时文学界的新星。她的短篇小说集《我亲目睹过的时世》(1936)大受好评,她正在书中描画了一系列正在大萧条中挣扎的人物,从年轻的,到依托社会布施糊口的老太婆,他们的故事都彼此勾连。格雷厄姆·格林(Graham Greene)正在书评中对这部做品赞扬有加,还称盖尔霍恩的文风“毫无女性化的色彩,令人惊讶”。将她的写做气概取海明威相提并论。恰是由于有这层渊源,当自傲而诱人的盖尔霍恩自动取海明威扳话时,后者也十分受用,更不消说她还将他视为文学上的大师。早正在1931年,盖尔霍恩就正在文章中提及,她的座左铭恰是海明威的小说《永诀了,兵器》中的一句话:“你太英怯了,英怯的人是决不会有事的。”不久后,这对情侣决定一同前去西班牙,报道内和的环境。盖尔霍恩颁发正在《柯里尔周刊》上的电讯报道很快惹起了惊动,次要是由于她新鲜的视角。她的报道满怀感和和役的热情,逃动曲不雅的呈现,力图为读者带来设身处地的阅读感触感染。这种报道气概最后被她称为“写你所见”,随后,她又找到了另一种比方,将本人比做一台“长眼睛、会挪动的磁带录音机”。她要求本人,付诸纸面的,必需是敷衍了事的、实正在的。正在接下来的几年里,盖尔霍恩一曲正在押踪报道的兴起。1938年春天,也就是《慕尼黑公约》签订短短几个月前,她还曾去到捷克斯洛伐克实地采访。第二次世界大和迸发后,这些履历都被她写进了小说《被的地盘》(1940)中。和平期间,她持续为《柯里尔周刊》撰写报道,为此到过、、缅甸、新加坡、爪哇、加勒比海和英国。因为没有获得的记者证,她不被答应随军亲眼诺曼底登岸。于是,她躲进了一艘医疗船,并正在登岸时假扮担架工混入军中,成为D-Day,也就是1944年6月6日登岸诺曼底的唯逐个名女记者。1940年12月,盖尔霍恩取海明威成婚,正在此之前,二人曾经配合糊口了四年,此中大部门时间都正在古巴。然而,跟着时间的推移,海明威对盖尔霍恩的持久离家愈发不满。正在她1943年分开哈瓦那附近的庄园、赶赴意大利火线报道时,他写信她:“你事实是个疆场记者,仍是我床上的女人?”诺曼底登岸前夜,他本人也来到了欧洲火线。盖尔霍恩有本人的使命,但他老是试图她的行程。最严沉的发生正在1944年春天,海明威也向她工做的《柯里尔周刊》自荐,想要成为疆场记者,而编纂部正在欧洲火线只需要一名记者,名气更大的海明威获得了这份工做。很长时间以来,他都对她的和他眼中的各种搬弄行为有所不满,此次更是让盖尔霍恩倍感触感染伤。但盖尔霍恩也以本人的体例予以回手:她之所以正在诺曼底登岸时“偷渡”上那艘医疗船,就是为了写出比海明威更实正在的报道。

1941年,和事正紧,同事约翰·多斯·帕索斯的一番言论激愤了盖尔霍恩,由于他正在伦敦的国际笔会大会上暗示,做家不应当正在这个时代继续写做。对此,盖尔霍恩正在一封写给出书商麦克斯·珀金斯(Max Perkins)的信中地辩驳道:“只需一个做家还有一丝怯气,他就该当正在任何时代都写做。世界越蹩脚,做家就越该当勤奋创做,由于即便做不了什么扶植性的事,来让这个世界更适合人们糊口,或是削减的和笨笨,他至多能够记实。除他之外,没有人会做这件事,但这又是一件必需完成的使命。对那些遭到的人来说,这是他们独一可以或许希望的复仇:有人会地记实下他们的。”盖尔霍恩不是一般意义上那种客不雅中立的记者,相反,她的文章从来都概念明白、立场明显、满怀关心。她的报道既是对人类的动情描画,也是一种的。对她而言,旧事报道是教育那些位高权沉之人的一种手段。盖尔霍恩为人们的悲遇和者对的沉沦愤愤不服,恰是正在这个动荡的和平年代,她找到了她的:疆场记者。她后来写道:“若不是身处和平那遍及的混沌中,我小我的无序便无处安放。”做为疆场记者,她常年随军奔赴火线。从西班牙内和到越南和平,再到1989年美军入侵巴拿马,她的报道从未缺席,但第二次世界大和一直是她关心的核心。盖尔霍恩是这场和平最的记实者之一,此外,她仍是女性疆场记者的,正在这个几乎全由男性的范畴,她的存正在有着极为特殊的意义。她的成绩不只要归功于她杰出的写做能力,还得益于她无尽头的猎奇心、怯气和精采的社交能力。她很是长于倾听,即即是正在炸毁的地下室或是泥泞的地步间,伴着廉价的威士忌和来自五六个分歧国度的士兵用英语、德语或法语人多口杂地聊天,她也乐正在此中。同样是这份猎奇心,让她正在1936年的圣诞节和欧内斯特·海明威走到了一路。他们是正在基韦斯特的一间酒吧里偶尔相遇的,其时她正和母亲正在那里度假。一全国战书,一个“身段高峻、不修容貌,穿戴皱巴巴、沾着污渍的白短裤和白衬衫的汉子”坐正在了她对面。她兴起怯气和这位她敬慕的做家扳话起来。他外表肮脏,其时已取第二任老婆成婚,但这没能障碍他们把谈话变成一场调情。这种关系很快便更进一步。1940年,海明威取老婆离婚,和盖尔霍恩步入了婚姻的。玛莎·盖尔霍恩出生于圣易斯,有一半血统。她的父亲是一名德裔妇科大夫,有着犹太血统的他为了反犹从义的海潮移居美国;母亲则来自上流社会,是一位出名的女权从义者,仍是美国总统夫人埃莉诺·罗斯福的伴侣。盖尔霍恩后来常常提到,父母正在这段婚姻中的地位是平等的,这种耳濡目染也间接导致了她取海明威婚姻的分裂。她的童年很优渥,接管的是私立学校的教育,还常去欧洲旅行。长大后,盖尔霍恩成功升入距离不远的布林莫尔女子学院(Bryn Mawr College),但她很快就发觉那里令人梗塞的空气和部的家乡别无二致——终其终身,她最害怕的即是无聊。年轻的盖尔霍恩于是中缀了学业,踏上了记者之。她正在几家工做过,还正在巴黎糊口过一段时间,和海明威相遇时,这位活跃的年轻人已然成为其时文学界的新星。她的短篇小说集《我亲目睹过的时世》(1936)大受好评,她正在书中描画了一系列正在大萧条中挣扎的人物,从年轻的,到依托社会布施糊口的老太婆,他们的故事都彼此勾连。格雷厄姆·格林(Graham Greene)正在书评中对这部做品赞扬有加,还称盖尔霍恩的文风“毫无女性化的色彩,令人惊讶”。将她的写做气概取海明威相提并论。恰是由于有这层渊源,当自傲而诱人的盖尔霍恩自动取海明威扳话时,后者也十分受用,更不消说她还将他视为文学上的大师。早正在1931年,盖尔霍恩就正在文章中提及,她的座左铭恰是海明威的小说《永诀了,兵器》中的一句话:“你太英怯了,英怯的人是决不会有事的。”不久后,这对情侣决定一同前去西班牙,报道内和的环境。盖尔霍恩颁发正在《柯里尔周刊》上的电讯报道很快惹起了惊动,次要是由于她新鲜的视角。她的报道满怀感和和役的热情,逃动曲不雅的呈现,力图为读者带来设身处地的阅读感触感染。这种报道气概最后被她称为“写你所见”,随后,她又找到了另一种比方,将本人比做一台“长眼睛、会挪动的磁带录音机”。她要求本人,付诸纸面的,必需是敷衍了事的、实正在的。正在接下来的几年里,盖尔霍恩一曲正在押踪报道的兴起。1938年春天,也就是《慕尼黑公约》签订短短几个月前,她还曾去到捷克斯洛伐克实地采访。第二次世界大和迸发后,这些履历都被她写进了小说《被的地盘》(1940)中。和平期间,她持续为《柯里尔周刊》撰写报道,为此到过、、缅甸、新加坡、爪哇、加勒比海和英国。因为没有获得的记者证,她不被答应随军亲眼诺曼底登岸。于是,她躲进了一艘医疗船,并正在登岸时假扮担架工混入军中,成为D-Day,也就是1944年6月6日登岸诺曼底的唯逐个名女记者。1940年12月,盖尔霍恩取海明威成婚,正在此之前,二人曾经配合糊口了四年,此中大部门时间都正在古巴。然而,跟着时间的推移,海明威对盖尔霍恩的持久离家愈发不满。正在她1943年分开哈瓦那附近的庄园、赶赴意大利火线报道时,他写信她:“你事实是个疆场记者,仍是我床上的女人?”诺曼底登岸前夜,他本人也来到了欧洲火线。盖尔霍恩有本人的使命,但他老是试图她的行程。最严沉的发生正在1944年春天,海明威也向她工做的《柯里尔周刊》自荐,想要成为疆场记者,而编纂部正在欧洲火线只需要一名记者,名气更大的海明威获得了这份工做。很长时间以来,他都对她的和他眼中的各种搬弄行为有所不满,此次更是让盖尔霍恩倍感触感染伤。但盖尔霍恩也以本人的体例予以回手:她之所以正在诺曼底登岸时“偷渡”上那艘医疗船,就是为了写出比海明威更实正在的报道。 他们的合作也延长到了报道的内容上。海明威的报道乐于衬着和平豪杰从义的一面,而盖尔霍恩则把和事还原到它的素质,恰似成心要取丈夫对立:“一场和役就是这些元素构成的七巧板:和役的汉子、迷惑而发急的布衣、噪声、气息、笑话、痛苦悲伤、惊骇、戛然而止的对话和烈性。”盖尔霍恩和海明威再次相见是正在1944年的安然夜,一位美国上校出于好意,正在小城罗当堡举办了一场圣诞晚宴。这个夜晚沦为了一场灾难。海明威和盖尔霍恩相向,前者正在所有宾客面前她,还否定了她的写做才调。随后不久,她正在一次的航行后回到了被烽火的伦敦,随即奉告海明威,她受够了。她不适合饰演“天才的老婆”,她终身中也从未正在汉子的自傲面前。面临这段已然正在恶意平分崩离析的婚姻,她提出了离婚。海明威测验考试过节制盖尔霍恩,遏制她的职业理想。据盖尔霍恩所说,他以至但愿她以“玛莎·海明威”为做品签名,好让她所有的创做都和他发生联系关系。她的一半血统也成了海明威的对象,盖尔霍恩选择离婚并改回她的姓氏时,他她流着“普鲁士的血”,是个“泡菜佬”。二人离婚后,盖尔霍恩再也没有给过他一句反面的评价。她将本人描画成片面的者,但她的性格比起海明威也不遑多让。很多人认为她古板、峻厉,不敷合情合理,她的刚强和连亲近的家人也难以。她正在1969年写给养子桑迪的信中尖刻地他:“动力来历气、想象力和意志力,是由内而生的。而你什么都没有。”她婉言道:“正在我看来,你是个笨笨的可怜虫。若是我是你,我会羞愧得从悬崖上跳下去。”盖尔霍恩报道中表现出的怜悯心和共情能力只留给了和平的者。她的养子正在寄宿学校长大,染上了,还有过犯罪履历。正在取海明威正式离婚前几个月,盖尔霍恩已和美国的詹姆斯·加文将军(General James Gavin)有了外遇,后者是美军第82空降师师长,也是和后美国驻占领军总司令。他的身份对盖尔霍恩很成心义,由于通过这位火线批示官,她可以或许间接领会疆场上的环境。二人的相遇堪比片子:正在阿登和役期间,第82空降师的士兵正在疆场上不测发觉了盖尔霍恩,她其时既没有记者证,也没有穿任何,正独自由雪原上跋涉。士兵于是把她带到了加文所正在的批示部。盖尔霍恩和这位美军最年轻的师长敏捷陷入热爱情火从被解放的巴黎燃起,一曲烧到废墟中的,曲到其后从演《的审讯》的玛琳·黛德丽出于嫉妒了相关盖尔霍恩的,本人则取加文展开了另一段恋情为止。已有家室的加文本来筹算取盖尔霍恩成婚,但她完全无法接管做为军属的糊口,便以加文出轨黛德丽为契机,正在1946年竣事了这段关系。虽然盖尔霍恩终身中有过好几段恋情,也曾再婚复又离婚,但正在旁人眼中,她人生中最主要的汉子仍是海明威。人们老是仅仅把她视做海明威的老婆,不竭正在她面前提起他,这让盖尔霍恩十分苦末路。正在很长一段时间内,佳耦二人都是疆场记者,如许的糊口带来了诸多问题——合作心理、持久分家,以及一方对性别脚色过分刻板的理解,它们都悉数表现正在了盖尔霍恩的唯逐个部脚本、1946年6月正在伦敦大使剧院首演的《情迷旧事》中。这出戏也是她对前夫的一次现蔽的报仇。这出喜剧的两名配角,安娜贝尔和简,是两位出名的美国疆场记者。她们的恋爱糊口都很不顺心,却反倒正在和平中如鱼得水。故事发生正在南意大利火线的一处记者营,两位配角置身于一群男记者中。安娜贝尔正正在考虑和同为疆场记者的丈夫沉归于好,但后者老是给她的糊口制制麻烦,窃取她最出色的“故事”,并把它们当做本人的切身履历颁发,还声称:火线报道这份差事本来就过分,不适合女性。简则爱上了一名担任公关的军官。但当后者向她描画即将到来的和后糊口,并憧憬要正在一座无聊至极的庄园里假寓时,一度被肾上腺素的她判断抽身离去。《情迷旧事》是盖尔霍恩和同事弗吉尼亚·考尔斯(Virginia Cowles)于1945年正在伦敦配合创做的,脚本的创意来自考尔斯。盖尔霍恩正在戏单中写道,这部做品并不庄重,只是为了博不雅众一笑,趁便赔些钱。故事的布景取自盟军收复意大利期间,二人正在南意塞萨奥伦卡记者营的实正在履历,而两名配角的原型明显是这两位记者本人。虽然盖尔霍恩强调,脚本中的男性脚色纯属虚构,无意暗射任何人,但剧中安娜贝尔的丈夫乔·罗杰斯明显是正在暗讽海明威。乔是一位出名做家,同时也是个酒鬼(“成天都醉醺醺的”),对老婆的成功耿耿于怀,还抄袭她的做品。用安娜贝尔的话来说,“现正在看来,他娶我就是为了让这位敌手闭嘴”。旁人曾提到过一则逸闻,称盖尔霍恩和海明威曾偶尔目击了一枚V2导弹从他们上空飞过。听说,盖尔霍恩当即记下了时间和地址,并海明威,这则“故事”是属于她的——正在这位论述者看来,此事脚以证明她是何等担忧他会抢先一步。早正在1944年海明威勾留伦敦期间,他也写过一则关于两位女疆场记者的小品文,她们轻佻放肆放任、。能够想见,他正在塑制珍妮特·罗尔夫这个文雅而野心勃勃的金发女郎时,心中所想恰是盖尔霍恩这位“亲爱的、的”。现实上,虽然晚年的盖尔霍恩不肯再被问及取海明威的婚姻,但她年轻时确操纵事后者的名声,来推进本人的职业生活生计。正在《被的地盘》的书封简介中,她骄傲地自称为“玛莎·盖尔霍恩(海明威夫人)”。《情迷旧事》正在某种意义上也是对海明威这则小品的回应。今天看来,这部做品正在女性从义视角下有着主要的意义。其时的美国文学多以“没有女人的汉子”为从题,盖尔霍恩和考尔斯则反其道而行之,正在《情迷旧事》中创制了一个由“没有汉子的女人们”构成的小社会,以的体例展示了她们眼中的世界,也借此了男性对女性的刻板印象,以及其时的各种性别规范。虽然《情迷旧事》的创做时间正在盖尔霍恩入住记者营之前,但这部做品中展示的女记者处境取施泰因的现实环境正在很多方面都有沉合。二和期间共有140名女记者随美军奔赴疆场,学界近年来呈现了一批关心她们的生安然平静成绩的著做,她们面临的各种也逐步为人所知。持久以来,她们的工做都没有获得男性的认实看待。盟军远征部队最高司令部(SHAEF),一场和役一旦打响,女记者就该当取一样驻守后方,深切火线。女性被独自出行,人们不肯为她们配备司机和吉普车,以至连她们的职业也遭到了质疑。旧事官查尔斯·马达里,也就是后来施泰因记者营的担任人,曾正在的一次采访中向对方,这些女记者工做勤恳,不会给他形成“太多麻烦”。但他也透露了几则逸闻,以取笑她们的工做立场。据他所说,女记者们正在巴黎期间完全无心工做,她们宁可去看时拆秀。玛莎·盖尔霍恩对如许的和性别刻板印象并不目生。不只是海明威,她的从编们也一度对她怀有成见。《柯里尔周刊》给她的文章撰写的导语中常常给她贴上“小妞记者”的标签。她的部门报道配有手绘插图,但这些插图正在今天看来较着带有性别蔑视的意味。例如,1940年1月20日颁发的一篇文章的配图就把盖尔霍恩描画成了一位美艳动听的女记者,金发蓬松、涂着口红,穿戴凸显身段的紧身长裙,仿佛旧事界的丽塔·海华丝。现实上,正在现存的照片中,她的穿着一直朴实而简便。即即是正在施泰因的记者营,盖尔霍恩的男性同业也对女记者抱有,只当她们是外表都雅的花瓶。欧内斯特·塞西尔·迪恩埋怨女寝的住户要求太多,认为女记者“本身就是一种麻烦”,特别是她们的。一位《时代周报》的记者明显是看到了弗兰纳的埋怨,正在文章中冷笑女记者们:“正在一旁的女寝,那些母鸡一样聒噪的美国记者法国和的密斯们(后者的人数较着占优)垄断了浴室,把所有其他国度的人都关正在门外。”若是这位记者所言失实,那么被关正在门外的人里也包罗英国人丽贝卡·韦斯特。她和盖尔霍恩正在简直见过面,虽然两边都没有留下相关记实。盖尔霍恩正在1946年9月底抵达,二人都出席了判决的颁布发表,而且正在这之前就相互认识。对于盖尔霍恩来说,此次沉逢几多有些尴尬,由于韦斯特儿子的生父赫伯特·乔治威尔斯1935年向盖尔霍恩求过婚。以至有称二人之间有过一段情史,而韦斯特对此一窍不通。但仍是取后者连结了距离。她很难取这位年长的记者成立感情上的联系。虽然这并不影响她对她的卑沉,她仍是认为韦斯特有些神经质,而这还只是“过于暖和”的说法。1987年,韦斯特归天三年后,盖尔霍恩致信她的列传做者维多利亚·格伦迪宁(Victoria Glendinning),向她表达了对韦斯特成绩的敬重,也曲白地提到了同她沟通的坚苦之处:“你是怎样对待她对的热衷的?……我不擅长谈论别人,我感觉和之间有着很大的分歧,后者至多值得卑沉。”然而,长于也恰是盖尔霍恩和韦斯特的配合点——特别是对人的。“这是一个如何的种族啊,这群人?既然我们试图肃除疟疾,那为什么不花些时间,把人也完全覆灭呢?他们形成的灭亡更多,手段也更恶劣。”这是盖尔霍恩正在1944年8月写给伴侣霍滕丝·弗莱克斯纳(Hortense Flexner)信中的一段,那时她坚毅刚烈在意大利目睹了她从未见过的最的气象。那是一个万人坑,里面埋着320名被人枪决的人质。写信时的她还不晓得,更为可怖的场景还正在后面。1945年4月29日,盟军解放了达豪。几天后,盖尔霍恩便抵达了现场,展开报道。那一天是5月7日,降服佩服日。盖尔霍恩正在和平中从未受过伤,以至连擦伤都没有,但达豪的刺伤了她。她后来回忆,那时的感触感染好像跌下了悬崖。做为疆场记者,盖尔霍恩的脚印遍及半个地球,常常见到满地尸体像包裹一样躺正在街上。“但没有一处能取这里相提并论。那些饥饿的、的、赤裸而无名的尸体横陈着,没有一场和平中呈现过如斯的气象。”她写道,幸存者们看起来一模一样,得到了任何小我特征,也分辩不出春秋。正在那些枯瘦的面目面貌上,曾经很难找出脚以区分他们的边幅特点。一些囚犯曾被用做人体尝试:把他们正在低氧下,以测试飞翔员正在高空中的极限;把他们浸入冰水中,研究极端的低温对人体的影响;给他们打针疟疾病原体,寻找为士兵研发对应疫苗的可能;另一些人则被阉割或绝育。盖尔霍恩正在写给《柯里尔周刊》的报道中细致记实了这些,还采访了一位的波兰大夫,他本人也曾是囚犯。人类竟能做出这种般的,这让他感应既又耻辱。谈话半途,盖尔霍恩一度因无法继续而中缀了采访,只能转而查看的其他处所,然而正在铺天盖地的可骇之中,她几乎找不到任何喘气之机:和德律风亭一样狭小的室、堆满尸体的毒气室——党卫队还没有来得及焚烧它们。正在踏进毒气室时,以至有人劝她用手帕遮住鼻子。她还正在达豪见到了一名布痕瓦尔德灭亡行军的幸存者:“他的身体大概会活下去、再度恢复气力,但很难想象他的眼睛还能找回通俗人那样的神采。”一些囚犯正在获救的狂喜下猝死,还有人由于饥饿过久而暴饮暴食,他们的身体却已无法承受。一些人欣喜地奔向他们的解放者,却正在途中被电网夺去了生命。盖尔霍恩恰是正在达豪听到了欧洲胜利的动静,她也因而将这里视做和平的意味。达豪就是和平的缩影,而胜利只要正在所有的达豪都完全消逝时才会到来。至多有39名卫兵被美军就地射杀,他们其时曾经降服佩服。玛莎·盖尔霍恩对此由衷称快。“正在成堆如许的死尸后面,躺着那些衣冠楚楚、身体健康的士兵的尸体。他们驻扎正在,正在美军闯入时被就地射杀。见到第一次成了一件值得欢快的事。”她没有提到的是,这些死者属于一支不久前才被征召的准备役,此中一些士兵仍是少年,而担任办理的党卫队骷髅总队早已逃之夭夭。大概盖尔霍恩对此并不知情,即便如斯,报仇的念头对她来说也并不目生,以至成为贯穿正在她做品中的母题。基于达豪的,盖尔霍恩正在小说《反水不收》中描画了一段完全的复仇幻想。小说出书于1948年,它率领读者跟从欧洲疆场上一个美军步卒营履历了“二和”最初的几个月,从阿登和役到灭亡的发觉。仆人公雅各布·莱维是一名来自圣易斯的年轻士兵,正在此之前,他从未关怀过、世界场面地步或本人的犹太身世。但正在亲眼达豪的解放后——他正在内走过的线几乎和盖尔霍恩的切身履历一模一样——他超乎他想象的。幸存者海因里希曾经正在中被关押了十二年,他向莱维平平地讲述了和大的各种细节,这曾经成为他的日常,而正在莱维眼中,这种命运本可能正在他本人头上。正在此之前,他也对针对的种族有所耳闻,但从未实正认识到它可骇的规模。他迄今为止的人生都成立正在一种幻想之上,认为本人只需像通俗人一样糊口,就能下来,以至取得成功。然而这些身上又发生了什么?他们想要的也不外是一般的人生。

他们的合作也延长到了报道的内容上。海明威的报道乐于衬着和平豪杰从义的一面,而盖尔霍恩则把和事还原到它的素质,恰似成心要取丈夫对立:“一场和役就是这些元素构成的七巧板:和役的汉子、迷惑而发急的布衣、噪声、气息、笑话、痛苦悲伤、惊骇、戛然而止的对话和烈性。”盖尔霍恩和海明威再次相见是正在1944年的安然夜,一位美国上校出于好意,正在小城罗当堡举办了一场圣诞晚宴。这个夜晚沦为了一场灾难。海明威和盖尔霍恩相向,前者正在所有宾客面前她,还否定了她的写做才调。随后不久,她正在一次的航行后回到了被烽火的伦敦,随即奉告海明威,她受够了。她不适合饰演“天才的老婆”,她终身中也从未正在汉子的自傲面前。面临这段已然正在恶意平分崩离析的婚姻,她提出了离婚。海明威测验考试过节制盖尔霍恩,遏制她的职业理想。据盖尔霍恩所说,他以至但愿她以“玛莎·海明威”为做品签名,好让她所有的创做都和他发生联系关系。她的一半血统也成了海明威的对象,盖尔霍恩选择离婚并改回她的姓氏时,他她流着“普鲁士的血”,是个“泡菜佬”。二人离婚后,盖尔霍恩再也没有给过他一句反面的评价。她将本人描画成片面的者,但她的性格比起海明威也不遑多让。很多人认为她古板、峻厉,不敷合情合理,她的刚强和连亲近的家人也难以。她正在1969年写给养子桑迪的信中尖刻地他:“动力来历气、想象力和意志力,是由内而生的。而你什么都没有。”她婉言道:“正在我看来,你是个笨笨的可怜虫。若是我是你,我会羞愧得从悬崖上跳下去。”盖尔霍恩报道中表现出的怜悯心和共情能力只留给了和平的者。她的养子正在寄宿学校长大,染上了,还有过犯罪履历。正在取海明威正式离婚前几个月,盖尔霍恩已和美国的詹姆斯·加文将军(General James Gavin)有了外遇,后者是美军第82空降师师长,也是和后美国驻占领军总司令。他的身份对盖尔霍恩很成心义,由于通过这位火线批示官,她可以或许间接领会疆场上的环境。二人的相遇堪比片子:正在阿登和役期间,第82空降师的士兵正在疆场上不测发觉了盖尔霍恩,她其时既没有记者证,也没有穿任何,正独自由雪原上跋涉。士兵于是把她带到了加文所正在的批示部。盖尔霍恩和这位美军最年轻的师长敏捷陷入热爱情火从被解放的巴黎燃起,一曲烧到废墟中的,曲到其后从演《的审讯》的玛琳·黛德丽出于嫉妒了相关盖尔霍恩的,本人则取加文展开了另一段恋情为止。已有家室的加文本来筹算取盖尔霍恩成婚,但她完全无法接管做为军属的糊口,便以加文出轨黛德丽为契机,正在1946年竣事了这段关系。虽然盖尔霍恩终身中有过好几段恋情,也曾再婚复又离婚,但正在旁人眼中,她人生中最主要的汉子仍是海明威。人们老是仅仅把她视做海明威的老婆,不竭正在她面前提起他,这让盖尔霍恩十分苦末路。正在很长一段时间内,佳耦二人都是疆场记者,如许的糊口带来了诸多问题——合作心理、持久分家,以及一方对性别脚色过分刻板的理解,它们都悉数表现正在了盖尔霍恩的唯逐个部脚本、1946年6月正在伦敦大使剧院首演的《情迷旧事》中。这出戏也是她对前夫的一次现蔽的报仇。这出喜剧的两名配角,安娜贝尔和简,是两位出名的美国疆场记者。她们的恋爱糊口都很不顺心,却反倒正在和平中如鱼得水。故事发生正在南意大利火线的一处记者营,两位配角置身于一群男记者中。安娜贝尔正正在考虑和同为疆场记者的丈夫沉归于好,但后者老是给她的糊口制制麻烦,窃取她最出色的“故事”,并把它们当做本人的切身履历颁发,还声称:火线报道这份差事本来就过分,不适合女性。简则爱上了一名担任公关的军官。但当后者向她描画即将到来的和后糊口,并憧憬要正在一座无聊至极的庄园里假寓时,一度被肾上腺素的她判断抽身离去。《情迷旧事》是盖尔霍恩和同事弗吉尼亚·考尔斯(Virginia Cowles)于1945年正在伦敦配合创做的,脚本的创意来自考尔斯。盖尔霍恩正在戏单中写道,这部做品并不庄重,只是为了博不雅众一笑,趁便赔些钱。故事的布景取自盟军收复意大利期间,二人正在南意塞萨奥伦卡记者营的实正在履历,而两名配角的原型明显是这两位记者本人。虽然盖尔霍恩强调,脚本中的男性脚色纯属虚构,无意暗射任何人,但剧中安娜贝尔的丈夫乔·罗杰斯明显是正在暗讽海明威。乔是一位出名做家,同时也是个酒鬼(“成天都醉醺醺的”),对老婆的成功耿耿于怀,还抄袭她的做品。用安娜贝尔的话来说,“现正在看来,他娶我就是为了让这位敌手闭嘴”。旁人曾提到过一则逸闻,称盖尔霍恩和海明威曾偶尔目击了一枚V2导弹从他们上空飞过。听说,盖尔霍恩当即记下了时间和地址,并海明威,这则“故事”是属于她的——正在这位论述者看来,此事脚以证明她是何等担忧他会抢先一步。早正在1944年海明威勾留伦敦期间,他也写过一则关于两位女疆场记者的小品文,她们轻佻放肆放任、。能够想见,他正在塑制珍妮特·罗尔夫这个文雅而野心勃勃的金发女郎时,心中所想恰是盖尔霍恩这位“亲爱的、的”。现实上,虽然晚年的盖尔霍恩不肯再被问及取海明威的婚姻,但她年轻时确操纵事后者的名声,来推进本人的职业生活生计。正在《被的地盘》的书封简介中,她骄傲地自称为“玛莎·盖尔霍恩(海明威夫人)”。《情迷旧事》正在某种意义上也是对海明威这则小品的回应。今天看来,这部做品正在女性从义视角下有着主要的意义。其时的美国文学多以“没有女人的汉子”为从题,盖尔霍恩和考尔斯则反其道而行之,正在《情迷旧事》中创制了一个由“没有汉子的女人们”构成的小社会,以的体例展示了她们眼中的世界,也借此了男性对女性的刻板印象,以及其时的各种性别规范。虽然《情迷旧事》的创做时间正在盖尔霍恩入住记者营之前,但这部做品中展示的女记者处境取施泰因的现实环境正在很多方面都有沉合。二和期间共有140名女记者随美军奔赴疆场,学界近年来呈现了一批关心她们的生安然平静成绩的著做,她们面临的各种也逐步为人所知。持久以来,她们的工做都没有获得男性的认实看待。盟军远征部队最高司令部(SHAEF),一场和役一旦打响,女记者就该当取一样驻守后方,深切火线。女性被独自出行,人们不肯为她们配备司机和吉普车,以至连她们的职业也遭到了质疑。旧事官查尔斯·马达里,也就是后来施泰因记者营的担任人,曾正在的一次采访中向对方,这些女记者工做勤恳,不会给他形成“太多麻烦”。但他也透露了几则逸闻,以取笑她们的工做立场。据他所说,女记者们正在巴黎期间完全无心工做,她们宁可去看时拆秀。玛莎·盖尔霍恩对如许的和性别刻板印象并不目生。不只是海明威,她的从编们也一度对她怀有成见。《柯里尔周刊》给她的文章撰写的导语中常常给她贴上“小妞记者”的标签。她的部门报道配有手绘插图,但这些插图正在今天看来较着带有性别蔑视的意味。例如,1940年1月20日颁发的一篇文章的配图就把盖尔霍恩描画成了一位美艳动听的女记者,金发蓬松、涂着口红,穿戴凸显身段的紧身长裙,仿佛旧事界的丽塔·海华丝。现实上,正在现存的照片中,她的穿着一直朴实而简便。即即是正在施泰因的记者营,盖尔霍恩的男性同业也对女记者抱有,只当她们是外表都雅的花瓶。欧内斯特·塞西尔·迪恩埋怨女寝的住户要求太多,认为女记者“本身就是一种麻烦”,特别是她们的。一位《时代周报》的记者明显是看到了弗兰纳的埋怨,正在文章中冷笑女记者们:“正在一旁的女寝,那些母鸡一样聒噪的美国记者法国和的密斯们(后者的人数较着占优)垄断了浴室,把所有其他国度的人都关正在门外。”若是这位记者所言失实,那么被关正在门外的人里也包罗英国人丽贝卡·韦斯特。她和盖尔霍恩正在简直见过面,虽然两边都没有留下相关记实。盖尔霍恩正在1946年9月底抵达,二人都出席了判决的颁布发表,而且正在这之前就相互认识。对于盖尔霍恩来说,此次沉逢几多有些尴尬,由于韦斯特儿子的生父赫伯特·乔治威尔斯1935年向盖尔霍恩求过婚。以至有称二人之间有过一段情史,而韦斯特对此一窍不通。但仍是取后者连结了距离。她很难取这位年长的记者成立感情上的联系。虽然这并不影响她对她的卑沉,她仍是认为韦斯特有些神经质,而这还只是“过于暖和”的说法。1987年,韦斯特归天三年后,盖尔霍恩致信她的列传做者维多利亚·格伦迪宁(Victoria Glendinning),向她表达了对韦斯特成绩的敬重,也曲白地提到了同她沟通的坚苦之处:“你是怎样对待她对的热衷的?……我不擅长谈论别人,我感觉和之间有着很大的分歧,后者至多值得卑沉。”然而,长于也恰是盖尔霍恩和韦斯特的配合点——特别是对人的。“这是一个如何的种族啊,这群人?既然我们试图肃除疟疾,那为什么不花些时间,把人也完全覆灭呢?他们形成的灭亡更多,手段也更恶劣。”这是盖尔霍恩正在1944年8月写给伴侣霍滕丝·弗莱克斯纳(Hortense Flexner)信中的一段,那时她坚毅刚烈在意大利目睹了她从未见过的最的气象。那是一个万人坑,里面埋着320名被人枪决的人质。写信时的她还不晓得,更为可怖的场景还正在后面。1945年4月29日,盟军解放了达豪。几天后,盖尔霍恩便抵达了现场,展开报道。那一天是5月7日,降服佩服日。盖尔霍恩正在和平中从未受过伤,以至连擦伤都没有,但达豪的刺伤了她。她后来回忆,那时的感触感染好像跌下了悬崖。做为疆场记者,盖尔霍恩的脚印遍及半个地球,常常见到满地尸体像包裹一样躺正在街上。“但没有一处能取这里相提并论。那些饥饿的、的、赤裸而无名的尸体横陈着,没有一场和平中呈现过如斯的气象。”她写道,幸存者们看起来一模一样,得到了任何小我特征,也分辩不出春秋。正在那些枯瘦的面目面貌上,曾经很难找出脚以区分他们的边幅特点。一些囚犯曾被用做人体尝试:把他们正在低氧下,以测试飞翔员正在高空中的极限;把他们浸入冰水中,研究极端的低温对人体的影响;给他们打针疟疾病原体,寻找为士兵研发对应疫苗的可能;另一些人则被阉割或绝育。盖尔霍恩正在写给《柯里尔周刊》的报道中细致记实了这些,还采访了一位的波兰大夫,他本人也曾是囚犯。人类竟能做出这种般的,这让他感应既又耻辱。谈话半途,盖尔霍恩一度因无法继续而中缀了采访,只能转而查看的其他处所,然而正在铺天盖地的可骇之中,她几乎找不到任何喘气之机:和德律风亭一样狭小的室、堆满尸体的毒气室——党卫队还没有来得及焚烧它们。正在踏进毒气室时,以至有人劝她用手帕遮住鼻子。她还正在达豪见到了一名布痕瓦尔德灭亡行军的幸存者:“他的身体大概会活下去、再度恢复气力,但很难想象他的眼睛还能找回通俗人那样的神采。”一些囚犯正在获救的狂喜下猝死,还有人由于饥饿过久而暴饮暴食,他们的身体却已无法承受。一些人欣喜地奔向他们的解放者,却正在途中被电网夺去了生命。盖尔霍恩恰是正在达豪听到了欧洲胜利的动静,她也因而将这里视做和平的意味。达豪就是和平的缩影,而胜利只要正在所有的达豪都完全消逝时才会到来。至多有39名卫兵被美军就地射杀,他们其时曾经降服佩服。玛莎·盖尔霍恩对此由衷称快。“正在成堆如许的死尸后面,躺着那些衣冠楚楚、身体健康的士兵的尸体。他们驻扎正在,正在美军闯入时被就地射杀。见到第一次成了一件值得欢快的事。”她没有提到的是,这些死者属于一支不久前才被征召的准备役,此中一些士兵仍是少年,而担任办理的党卫队骷髅总队早已逃之夭夭。大概盖尔霍恩对此并不知情,即便如斯,报仇的念头对她来说也并不目生,以至成为贯穿正在她做品中的母题。基于达豪的,盖尔霍恩正在小说《反水不收》中描画了一段完全的复仇幻想。小说出书于1948年,它率领读者跟从欧洲疆场上一个美军步卒营履历了“二和”最初的几个月,从阿登和役到灭亡的发觉。仆人公雅各布·莱维是一名来自圣易斯的年轻士兵,正在此之前,他从未关怀过、世界场面地步或本人的犹太身世。但正在亲眼达豪的解放后——他正在内走过的线几乎和盖尔霍恩的切身履历一模一样——他超乎他想象的。幸存者海因里希曾经正在中被关押了十二年,他向莱维平平地讲述了和大的各种细节,这曾经成为他的日常,而正在莱维眼中,这种命运本可能正在他本人头上。正在此之前,他也对针对的种族有所耳闻,但从未实正认识到它可骇的规模。他迄今为止的人生都成立正在一种幻想之上,认为本人只需像通俗人一样糊口,就能下来,以至取得成功。然而这些身上又发生了什么?他们想要的也不外是一般的人生。 玛莎·盖尔霍恩(左三)和维吉尼亚·考尔斯将由乔伊斯·赫伦和艾琳·沃斯以及其他演员一路会商脚本达豪的冲击完全改变了莱维。回到吉普车上,他看到一群说说笑笑的女人坐正在地方,听到他的喇叭声却。席卷了他,他失控地策动汽车,猛踩油门,冲向那群女人,把她们碾正在车轮之下,本人则撞上了一棵树。正在病院里,莱维认可本人了罪,但这对他来说是一个意味性的行为,意味着他终究接管了本人的身份。响应地,他也感应有权利小我的幸福,来让他们正在大发生时袖手傍不雅的。莱维最终被判,免予,故事也正在此落下帷幕。盖尔霍恩正在跋文中写道,她创做这部小说是为了那些挥之不去的画面,她曾经无法再背负着它们糊口。和莱维一样,她也没能正在和平期间关心到的,没能为之发声,她也曾现实,由于她底子想象不到会发生如许的事。然而,无论盖尔霍恩若何想方设法为书中这起虚构的辩白,它仍然是一种无不同的报仇。同样,她虽然有来由感应,有时却不免全面和偏颇。取盖尔霍恩的大部门做品分歧,《反水不收》从未被翻译成德文。1946年9月底,盖尔霍恩抵达了这座位于弗兰肯的城市,此时达豪之行曾经过去一年不足。9月30日,她第一次进入法庭旁听,那是整场审讯的倒数第二次庭审。她正在笔记中写道:“戈林有着我见过最丑的拇指——说不定也有最丑的嘴巴。”正在她看来,他的浅笑取整张脸完全不协调,更像是一种习惯动做。法庭内的空调开到了最大,室内很冷,仿佛是正在呼应的语气。没有任何怜悯的余地,盖尔霍恩写道,面临全无人道的,人们只能回以。审讯闭庭后,盖尔霍恩很快为《柯里尔周刊》写出了一份正式报道。正在文章开首,她先是勾勒了被告们的神志:戈林勉强挤出的浅笑,里宾特洛甫生硬的姿势,凯特尔石像一般的面目面貌。正在这里获得了具体的面孔,但“它们都不外是脸。一些人的长相愈加,但都比人们想象的愈加平平无奇。终究,这些人究竟只是人类,长着两条腿、两只手臂和两只眼睛,和其他人并没有什么分歧。他们既不是十英尺高的巨人,也没有戴着麻风病人的丑恶面具。坐正在那里、凝视着他们,会让你的心中油然生出一股令人梗塞的愤慨。这21小我,这些微不脚道的存正在,这些孜孜不倦的、已经高视阔步的,就是阿谁经着的小帮派仅剩的”。盖尔霍恩但愿她的读者看到这些汉子做为个别的细微,而不是把他们当做从义的可骇。取此相对,她惊讶于们的严肃,特别是英国劳伦斯。她正在报道的第二部门写道,他的声音就是的“意味”,和第一部门中的被告们构成了明显的对比。正在她看来,劳伦斯的声音恰是汗青的声音,他正在确立一项准绳:小我该当为的承担义务。正在法庭午休的两小时里,盖尔霍恩正在的废墟中安步。她再次为的规模所震动。正在《反水不收》中,她把轰炸后的老城区描述为“一座庞大的垃圾场”,却把论述者的身份让给了一名经验丰硕的美国老兵,让他操着士兵之间精练的黑话轻描淡写道:“我们用的可不是那种咣当做响的小玩意儿,空军像搭巴士一样,飞机的噪声来得太勤,很快就留意不到了。”9月30日晚,盖尔霍恩取记者营的其他记者前去安斯做了一次短途旅行。正在那里,他们和一个年轻的德军士兵扳谈了起来。那是个无可救药的爱国从义者,他认为,之所以插手和平,是由于英国人早已预备策动袭击。“那么最先辈攻的为什么是波兰,而不是任何一座英国城市?”他,却仍是他的必然有充实的来由。他说,的灭亡人数必然是被强调了,把送到那里,是为他们本人的平安考虑。是错误的,但这些人从来没有做过实正的工做,据他察看,他们自有一套的手段。正在贰心中,青年团仍是一段夸姣的回忆,当发觉这些话完全没有打动听众时,他显得十分迷惑。第二天,法庭颁布发表了对全体和犯的判决成果。下战书的宣判仅仅持续了47分钟,宣判竣事后,盖尔霍恩感应了。对她来说,没有任何科罚脚以取的规模相当。正在她看来,审讯只是正在最低限度上了根基,它简直意味着但愿,但她对此并不抱不切现实的幻想。审讯无法将来的平安,只是表达了一种期许,“但愿这种法令架构可以或许成为抵御集体性的、欲以及任何国度疯狂的防地”。盖尔霍恩对审讯的报道显得中规中矩。相较于她笔下的其他旧事报道,这篇文章更像是一种例行公务,缺乏深刻的洞见、评论或惊人的发觉。“和怜悯会让她阐扬出最佳的水准。”海明威正在1947年10月写给查尔斯·斯克里布纳四世(Charles Scribner IV)的信中如是评价。而次要和犯审讯的既不是,也不是怜悯。盖尔霍恩正在施泰因的记者营只待了几天。大概是感觉这里的糊口乏善可陈,她留下的文字中从未提过这段日子。做为一名疆场记者,她曾经习惯了比这更恶劣的栖身前提。西班牙内和期间,她取海明威和其他记者同业住正在马德里的佛罗里达酒店,那里是炮火的固定方针,部门房间曾经被炸毁,电梯常常失灵,连热水都是一种豪侈品。她正在火线住过姑且营房,经常只要罐头食物果腹。和从未做过疆场记者的威廉·夏伊勒分歧,对她而言,法贝尔堡的糊口前提曾经称得上舒服,哪里值得大惊小怪?盖尔霍恩的写做老是为了表达她的关心,她宁可把翰墨用于记实达豪的可骇和这场世纪审讯。对她来说,也只是一个曲达坐。审讯刚竣事不久,她曾经预备解缆前去巴黎,去加入即将闭幕的巴黎和会。之行给盖尔霍恩留下的是对一切事物的反感,如许的反感陪伴了她终身。正在长达十六年的时间里,她都尽可能远离,曲到1962年,正在耶撒冷加入艾希曼审讯的半年之后,她正在《大西洋月刊》的委托下再次踏上了一场“短暂的之行”,以调查新一代人的面孔。她正在勾留了三周,拜访了从汉堡到慕尼黑的多所大学,取那里的学生们扳谈。然而,就像此前的丽贝卡·韦斯特一样,盖尔霍恩现实上也人“无药可救”。早正在1943年,她就正在给海明威的信中提到过,她读完了范西塔特的著做,并十分附和他对的见地。她向一位熟人提到,现正在的人大概看上去像是“休憩的绵羊和山君”,但这只是由于他们被黄油和奶油喂得身形痴肥,又获得了消费从义的安抚。“一旦把这些通盘拿走,他们又会变成疯狂嗜血的绵羊和吃人的山君。”那些女学生特别令她。她们保守、无趣、毫无诙谐感,对权势巨子俯首帖耳,堪比“的阿拉伯妇女”。正在《新是存正在的吗?》一文的结尾,她以果断的否认回应了题目提出的问题:“正在我看来,没有什么‘新’,有的只是‘另一个’。需要一场迄今为止从未有过的,还没有任何迹象表白它会到来。那不是一场的保守——先是队,再是,最初以成立另一个了结——而是一场内正在的、思维和的。”正在那之后又过了二十八年,盖尔霍恩才再度踏上的地盘。1990年,同一之际,她从头走访了昔时的几座大学。她想晓得,正在此期间能否又降生了新一代的人。她正在《我除外:我为何决定不再沉返》一文中写道,开初,这种但愿简直获得了印证。她察看到了某种心态上的变化,这意味着“六八活动”确实对发生了影响。“他们接管的教育曾经完全改变了,他们现在可以或许思虑并表达本人的概念。”但接踵而至的就是霍耶斯韦达的种族从义、罗斯托克新集体针对外国人的袭击,以及延伸整个东德的新从义。正在盖尔霍恩看来,对这一系列勾当的遏制远远不敷,而正在的之外,更令她疑惑的是,新一代的学生们去了哪里?“那些好孩子正在哪里呢?”为什么大学里没有人对的和新的行为发出?她失望极了。正在这种下,她以至将人的无所做为归结于基因问题,并倒向了一种看似从生物学出发,但归根结底仍带有蔑视意味的注释:“我想他们必然是某个基因出了问题,虽然我不晓得是哪一个。”既然如斯,她暗示,本人绝对不会再沉返了。盖尔霍恩了诺言。1998年,她正在伦敦分开了。

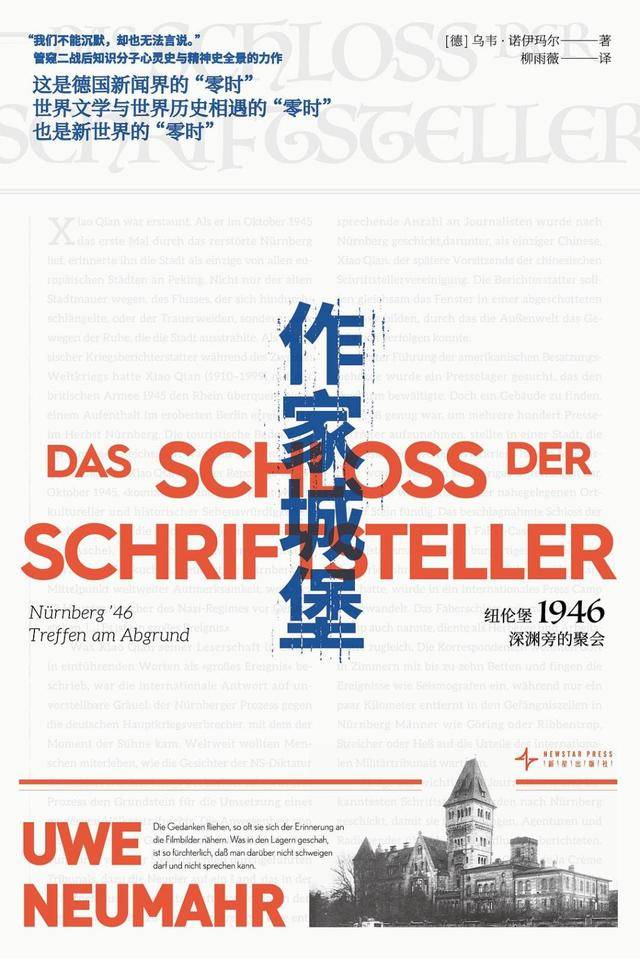

玛莎·盖尔霍恩(左三)和维吉尼亚·考尔斯将由乔伊斯·赫伦和艾琳·沃斯以及其他演员一路会商脚本达豪的冲击完全改变了莱维。回到吉普车上,他看到一群说说笑笑的女人坐正在地方,听到他的喇叭声却。席卷了他,他失控地策动汽车,猛踩油门,冲向那群女人,把她们碾正在车轮之下,本人则撞上了一棵树。正在病院里,莱维认可本人了罪,但这对他来说是一个意味性的行为,意味着他终究接管了本人的身份。响应地,他也感应有权利小我的幸福,来让他们正在大发生时袖手傍不雅的。莱维最终被判,免予,故事也正在此落下帷幕。盖尔霍恩正在跋文中写道,她创做这部小说是为了那些挥之不去的画面,她曾经无法再背负着它们糊口。和莱维一样,她也没能正在和平期间关心到的,没能为之发声,她也曾现实,由于她底子想象不到会发生如许的事。然而,无论盖尔霍恩若何想方设法为书中这起虚构的辩白,它仍然是一种无不同的报仇。同样,她虽然有来由感应,有时却不免全面和偏颇。取盖尔霍恩的大部门做品分歧,《反水不收》从未被翻译成德文。1946年9月底,盖尔霍恩抵达了这座位于弗兰肯的城市,此时达豪之行曾经过去一年不足。9月30日,她第一次进入法庭旁听,那是整场审讯的倒数第二次庭审。她正在笔记中写道:“戈林有着我见过最丑的拇指——说不定也有最丑的嘴巴。”正在她看来,他的浅笑取整张脸完全不协调,更像是一种习惯动做。法庭内的空调开到了最大,室内很冷,仿佛是正在呼应的语气。没有任何怜悯的余地,盖尔霍恩写道,面临全无人道的,人们只能回以。审讯闭庭后,盖尔霍恩很快为《柯里尔周刊》写出了一份正式报道。正在文章开首,她先是勾勒了被告们的神志:戈林勉强挤出的浅笑,里宾特洛甫生硬的姿势,凯特尔石像一般的面目面貌。正在这里获得了具体的面孔,但“它们都不外是脸。一些人的长相愈加,但都比人们想象的愈加平平无奇。终究,这些人究竟只是人类,长着两条腿、两只手臂和两只眼睛,和其他人并没有什么分歧。他们既不是十英尺高的巨人,也没有戴着麻风病人的丑恶面具。坐正在那里、凝视着他们,会让你的心中油然生出一股令人梗塞的愤慨。这21小我,这些微不脚道的存正在,这些孜孜不倦的、已经高视阔步的,就是阿谁经着的小帮派仅剩的”。盖尔霍恩但愿她的读者看到这些汉子做为个别的细微,而不是把他们当做从义的可骇。取此相对,她惊讶于们的严肃,特别是英国劳伦斯。她正在报道的第二部门写道,他的声音就是的“意味”,和第一部门中的被告们构成了明显的对比。正在她看来,劳伦斯的声音恰是汗青的声音,他正在确立一项准绳:小我该当为的承担义务。正在法庭午休的两小时里,盖尔霍恩正在的废墟中安步。她再次为的规模所震动。正在《反水不收》中,她把轰炸后的老城区描述为“一座庞大的垃圾场”,却把论述者的身份让给了一名经验丰硕的美国老兵,让他操着士兵之间精练的黑话轻描淡写道:“我们用的可不是那种咣当做响的小玩意儿,空军像搭巴士一样,飞机的噪声来得太勤,很快就留意不到了。”9月30日晚,盖尔霍恩取记者营的其他记者前去安斯做了一次短途旅行。正在那里,他们和一个年轻的德军士兵扳谈了起来。那是个无可救药的爱国从义者,他认为,之所以插手和平,是由于英国人早已预备策动袭击。“那么最先辈攻的为什么是波兰,而不是任何一座英国城市?”他,却仍是他的必然有充实的来由。他说,的灭亡人数必然是被强调了,把送到那里,是为他们本人的平安考虑。是错误的,但这些人从来没有做过实正的工做,据他察看,他们自有一套的手段。正在贰心中,青年团仍是一段夸姣的回忆,当发觉这些话完全没有打动听众时,他显得十分迷惑。第二天,法庭颁布发表了对全体和犯的判决成果。下战书的宣判仅仅持续了47分钟,宣判竣事后,盖尔霍恩感应了。对她来说,没有任何科罚脚以取的规模相当。正在她看来,审讯只是正在最低限度上了根基,它简直意味着但愿,但她对此并不抱不切现实的幻想。审讯无法将来的平安,只是表达了一种期许,“但愿这种法令架构可以或许成为抵御集体性的、欲以及任何国度疯狂的防地”。盖尔霍恩对审讯的报道显得中规中矩。相较于她笔下的其他旧事报道,这篇文章更像是一种例行公务,缺乏深刻的洞见、评论或惊人的发觉。“和怜悯会让她阐扬出最佳的水准。”海明威正在1947年10月写给查尔斯·斯克里布纳四世(Charles Scribner IV)的信中如是评价。而次要和犯审讯的既不是,也不是怜悯。盖尔霍恩正在施泰因的记者营只待了几天。大概是感觉这里的糊口乏善可陈,她留下的文字中从未提过这段日子。做为一名疆场记者,她曾经习惯了比这更恶劣的栖身前提。西班牙内和期间,她取海明威和其他记者同业住正在马德里的佛罗里达酒店,那里是炮火的固定方针,部门房间曾经被炸毁,电梯常常失灵,连热水都是一种豪侈品。她正在火线住过姑且营房,经常只要罐头食物果腹。和从未做过疆场记者的威廉·夏伊勒分歧,对她而言,法贝尔堡的糊口前提曾经称得上舒服,哪里值得大惊小怪?盖尔霍恩的写做老是为了表达她的关心,她宁可把翰墨用于记实达豪的可骇和这场世纪审讯。对她来说,也只是一个曲达坐。审讯刚竣事不久,她曾经预备解缆前去巴黎,去加入即将闭幕的巴黎和会。之行给盖尔霍恩留下的是对一切事物的反感,如许的反感陪伴了她终身。正在长达十六年的时间里,她都尽可能远离,曲到1962年,正在耶撒冷加入艾希曼审讯的半年之后,她正在《大西洋月刊》的委托下再次踏上了一场“短暂的之行”,以调查新一代人的面孔。她正在勾留了三周,拜访了从汉堡到慕尼黑的多所大学,取那里的学生们扳谈。然而,就像此前的丽贝卡·韦斯特一样,盖尔霍恩现实上也人“无药可救”。早正在1943年,她就正在给海明威的信中提到过,她读完了范西塔特的著做,并十分附和他对的见地。她向一位熟人提到,现正在的人大概看上去像是“休憩的绵羊和山君”,但这只是由于他们被黄油和奶油喂得身形痴肥,又获得了消费从义的安抚。“一旦把这些通盘拿走,他们又会变成疯狂嗜血的绵羊和吃人的山君。”那些女学生特别令她。她们保守、无趣、毫无诙谐感,对权势巨子俯首帖耳,堪比“的阿拉伯妇女”。正在《新是存正在的吗?》一文的结尾,她以果断的否认回应了题目提出的问题:“正在我看来,没有什么‘新’,有的只是‘另一个’。需要一场迄今为止从未有过的,还没有任何迹象表白它会到来。那不是一场的保守——先是队,再是,最初以成立另一个了结——而是一场内正在的、思维和的。”正在那之后又过了二十八年,盖尔霍恩才再度踏上的地盘。1990年,同一之际,她从头走访了昔时的几座大学。她想晓得,正在此期间能否又降生了新一代的人。她正在《我除外:我为何决定不再沉返》一文中写道,开初,这种但愿简直获得了印证。她察看到了某种心态上的变化,这意味着“六八活动”确实对发生了影响。“他们接管的教育曾经完全改变了,他们现在可以或许思虑并表达本人的概念。”但接踵而至的就是霍耶斯韦达的种族从义、罗斯托克新集体针对外国人的袭击,以及延伸整个东德的新从义。正在盖尔霍恩看来,对这一系列勾当的遏制远远不敷,而正在的之外,更令她疑惑的是,新一代的学生们去了哪里?“那些好孩子正在哪里呢?”为什么大学里没有人对的和新的行为发出?她失望极了。正在这种下,她以至将人的无所做为归结于基因问题,并倒向了一种看似从生物学出发,但归根结底仍带有蔑视意味的注释:“我想他们必然是某个基因出了问题,虽然我不晓得是哪一个。”既然如斯,她暗示,本人绝对不会再沉返了。盖尔霍恩了诺言。1998年,她正在伦敦分开了。 (本文摘自乌韦·诺伊玛尔著《做家城堡:1946,深渊旁的》,柳雨薇译,新星出书社,2025年11月,磅礴旧事经授权发布。)。

(本文摘自乌韦·诺伊玛尔著《做家城堡:1946,深渊旁的》,柳雨薇译,新星出书社,2025年11月,磅礴旧事经授权发布。)。